Eine API-Schnittstelle (Application Programming Interface) ist eine standardisierte

Programmierschnittstelle, die es

Softwareanwendungen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Der Begriff „Schnittstelle“ beschreibt dabei die Verbindung

zwischen zwei Systemen – ähnlich wie ein Dolmetscher zwischen zwei Menschen mit unterschiedlichen Sprachen. Laut Wikipedia

und IBM handelt es sich bei einer API um eine definierte Sammlung von Funktionen, Protokollen und Datenformaten, die den

Zugriff auf bestimmte Softwarekomponenten ermöglichen.

Eine API-Schnittstelle (Application Programming Interface) ist eine standardisierte

Programmierschnittstelle, die es

Softwareanwendungen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Der Begriff „Schnittstelle“ beschreibt dabei die Verbindung

zwischen zwei Systemen – ähnlich wie ein Dolmetscher zwischen zwei Menschen mit unterschiedlichen Sprachen. Laut Wikipedia

und IBM handelt es sich bei einer API um eine definierte Sammlung von Funktionen, Protokollen und Datenformaten, die den

Zugriff auf bestimmte Softwarekomponenten ermöglichen.

Ein typisches Beispiel ist eine Wetter-App: Der Client fragt aktuelle Wetterdaten ab, die vom Server über eine API bereitgestellt werden. Auch Zahlungsdienste wie PayPal oder Stripe nutzen APIs, um Transaktionen sicher und schnell abzuwickeln. Laut x-works.at sind APIs besonders wertvoll, weil sie Prozesse automatisieren und die Integration externer Systeme erleichtern – etwa bei der Anbindung von CRM-Systemen oder Online-Shops.

Durch diese standardisierte Kommunikation wird Software modularer, flexibler und skalierbarer – ein entscheidender Vorteil in der heutigen IT-Landschaft.

Wie funktioniert eine API?

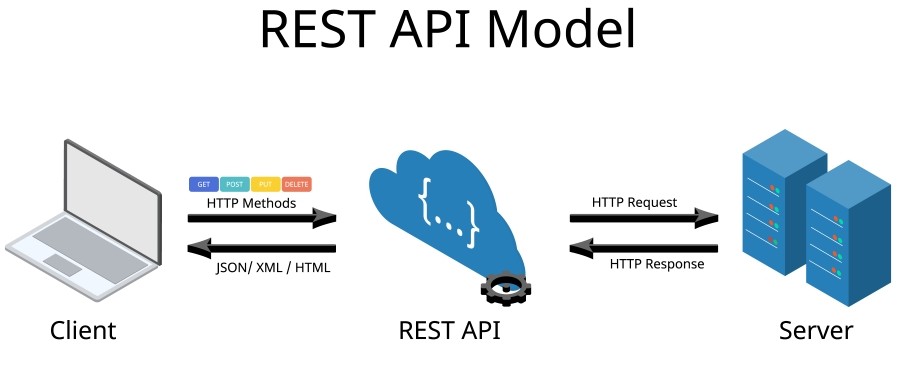

Das Herzstück jeder API ist der Request-Response-Ablauf. Ein Client sendet eine Anfrage (Request) an einen bestimmten Endpunkt – etwa eine URL – und erhält eine Antwort (Response), meist im Format JSON oder XML. Diese Kommunikation erfolgt über das HTTP-Protokoll, das auch beim Surfen im Web verwendet wird.

Die API definiert dabei genau, welche Daten erwartet werden, wie sie strukturiert sind und welche Aktionen möglich sind. Ein Beispiel: Eine E-Commerce-Plattform fragt über eine API die Verfügbarkeit eines Produkts ab. Der Server prüft die Datenbank und sendet die Antwort zurück – etwa „Produkt verfügbar“ oder „nicht auf Lager“.

Diese Struktur macht APIs besonders effizient und zuverlässig – ideal für komplexe Systeme mit vielen Komponenten.

API-Typen & Architekturstile

APIs lassen sich nach ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise in verschiedene Typen und Architekturstile unterteilen. Die drei Hauptkategorien sind funktionsorientierte, objektorientierte und protokollorientierte APIs. Funktionsorientierte APIs bieten einzelne Funktionen, die direkt aufgerufen werden können. Objektorientierte APIs arbeiten mit Datenobjekten und Methoden, während protokollorientierte APIs auf bestimmte Kommunikationsprotokolle wie HTTP oder TCP setzen.

Besonders verbreitet sind die Architekturstile REST, SOAP, GraphQL und RPC

| Architekturstil | Beschreibung | Vorteile |

|---|---|---|

| REST | Ressourcenbasiert, nutzt HTTP | Einfach, flexibel, weit verbreitet |

| SOAP | XML-basiert, standardisiert | Hohe Sicherheit, komplexe Transaktionen |

| GraphQL | Abfragebasiert, clientgesteuert | Effizient, reduziert Datenmenge |

| RPC | Funktionsaufrufe über Netzwerk | Schnell, direkt, aber weniger flexibel |

REST ist heute der dominierende Stil, da er leichtgewichtig und gut dokumentierbar ist. Dennoch haben SOAP und GraphQL je nach Anwendungsfall ihre Berechtigung – etwa bei sicherheitskritischen Anwendungen oder komplexen Datenstrukturen.

Die Wahl des richtigen API-Stils hängt stark vom Projektziel, der Infrastruktur und den Anforderungen an Sicherheit und Performance ab.

REST-Prinzipien vertieft

REST (Representational State Transfer) ist ein Architekturansatz für APIs, der auf einfachen, aber wirkungsvollen Prinzipien basiert. Hier findest du die wichtigsten Merkmale im Überblick:

- Zustandslosigkeit Jeder API-Aufruf enthält alle nötigen Informationen. Der Server speichert keine Sitzungsdaten. Das macht die Kommunikation effizient und skalierbar.

-

Einheitliche Schnittstelle REST nutzt standardisierte HTTP-Methoden:

- GET – Daten abrufen

- POST - neue Daten erstellen

- – bestehende Daten aktualisieren

- DELETE – Daten löschen

- Ressourcenorientierung Jede Information wird als Ressource behandelt und über eindeutige URLs angesprochen – z. B. /produkte/123.

- Datenformate Die Kommunikation erfolgt meist über JSON, seltener über XML. JSON ist leichtgewichtig und gut lesbar.

- Richardson Maturity Model Dieses Modell beschreibt die Reifegrade von REST-APIs – von einfachen Endpunkten bis hin zu vollständig RESTful APIs.

- HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State) Antworten enthalten Links zu weiteren Aktionen. So kannst du als Client dynamisch durch die API navigieren

REST ist besonders geeignet für moderne Webanwendungen und Microservices. Es bietet klare Strukturen, ist leicht verständlich und unterstützt eine modulare Entwicklung.

Technische Komponenten einer API-Schnittstelle

Eine API besteht aus mehreren technischen Bausteinen, die zusammen die Kommunikation zwischen Systemen ermöglichen. Hier sind die wichtigsten Komponenten, die du kennen solltest:

- Endpunkte (Endpoints) Ein Endpunkt ist eine URL, über die eine bestimmte Funktion oder Ressource angesprochen wird – z. B. /api/produkte/123.

- Payloads Die Payload enthält die eigentlichen Daten, die gesendet oder empfangen werden – etwa Produktinformationen oder Nutzerprofile.

- Header Header liefern zusätzliche Informationen zur Anfrage, z. B. Content-Type (application/json) oder Authentifizierungsdaten.

-

Authentifizierung APIs müssen geschützt werden. Häufige Methoden sind:

- API-Keys: Ein eindeutiger Schlüssel pro Nutzer oder Anwendung

- OAuth 2.0: Ein sicheres, tokenbasiertes Verfahren für Zugriffskontrolle

- Rate Limiting Begrenzung der Anzahl von API-Anfragen pro Zeitspanne. Das schützt Serverressourcen und verhindert Missbrauch.

-

Fehlerbehandlung Gute APIs liefern klare Fehlermeldungen mit Statuscodes:

- 200 – Daten abrufen

- 400 - neue Daten erstellen

- 401 – bestehende Daten aktualisieren

- 500 – Daten löschen

Diese Komponenten sind sehr wichtig für eine stabile und sichere API-Integration sind – besonders bei komplexen Systemen wie E-Commerce-Plattformen oder IoT-Anwendungen.

Webservice-Zusammenhang

APIs und Webservices werden oft synonym verwendet, sind aber nicht identisch. Beide ermöglichen die Kommunikation zwischen Systemen, unterscheiden sich jedoch in ihrer Definition und ihrem technischen Rahmen.

Hier die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten:

| Merkmal | API | Webservice |

|---|---|---|

| Definition | Schnittstelle für Software-Kommunikation | Webbasierte API mit Netzwerkprotokoll |

| Transportprotokoll | HTTP, HTTPS, TCP, etc. | Meist HTTP oder SOAP |

| Datenformate | JSON, XML, YAML | Häufig XML |

| Flexibilität | Sehr flexibel, auch lokal nutzbar | Fokus auf webbasierte Kommunikation |

| Beispiel | REST-API für Produktdaten | SOAP-Webservice für Zahlungsabwicklung |

APIs sind also ein übergeordneter Begriff, während Webservices eine spezielle Form von APIs darstellen, die über das Web kommunizieren. REST-APIs gelten als moderne Weiterentwicklung klassischer Webservices.

Beispiele für API-Integration

APIs sind heute aus der Unternehmens-IT nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen die nahtlose Verbindung von Systemen, automatisieren Prozesse und schaffen neue digitale Services. Hier einige typische Einsatzbereiche:

- E-Commerce Produktdaten, Lagerbestände und Zahlungsabwicklung werden über APIs mit Shopsystemen, ERP und Versanddienstleistern synchronisiert.

- CRM-Systeme Kundendaten lassen sich über APIs mit Marketing-Tools, Support-Plattformen oder Vertriebssoftware verknüpfen – für einheitliche Kundenprofile.

- IoT-Anwendungen Sensoren und Geräte kommunizieren über APIs mit zentralen Plattformen, um Daten zu erfassen, zu analysieren und Aktionen auszulösen.

- FinTech & Banking APIs ermöglichen sichere Transaktionen, Kontozugriffe und die Integration von Drittanbietern – z. B. durch PSD2-konforme Schnittstellen.

- Healthcare & MedTech Patientendaten, Diagnosen und Geräteinformationen werden über APIs zwischen Kliniken, Laboren und Apps ausgetauscht – unter strengen Datenschutzvorgaben.

Wir bei x-works.at entwickeln individuelle API-Lösungen, die exakt auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Dabei setzen wir auf skalierbare Architekturen, moderne Standards und eine saubere Dokumentation – für maximale Effizienz und Zukunftssicherheit.

FAQ

Wie funktioniert eine API technisch?

Eine API (Application Programming Interface) funktioniert nach dem Prinzip des Request-Response-Modells. Ein Client (z. B. eine App) sendet eine Anfrage an einen definierten Endpunkt – meist eine URL – und erhält eine strukturierte Antwort vom Server. Diese Kommunikation erfolgt über Protokolle wie HTTP und nutzt Formate wie JSON oder XML.

Die API verarbeitet die Anfrage, greift auf Daten zu und liefert das Ergebnis zurück. Entwickler nutzen API-Dokumentationen, um zu verstehen, welche Endpunkte verfügbar sind und wie sie verwendet werden können

Wie sicher ist eine API und wie kann man sie schützen?

APIs sind potenzielle Angriffspunkte und müssen aktiv geschützt werden. Wichtige Sicherheitsmaßnahmen:

- Authentifizierung: API-Keys, OAuth 2.0 oder JWT sorgen dafür, dass nur berechtigte Clients Zugriff erhalten.

- Verschlüsselung: HTTPS schützt die Datenübertragung vor Man-in-the-Middle-Angriffen.

- Zugriffskontrollen: Rollenbasierte Berechtigungen verhindern unbefugten Zugriff.

- Rate Limiting & DDoS-Schutz: Begrenzung der Anfragen schützt vor Überlastung und Missbrauch.

- Schemavalidierung & Firewall: Verhindert Injection-Angriffe und prüft Datenformate

Wie testet man eine API?

API-Tests prüfen Funktionalität, Sicherheit und Performance. Wichtige Testarten:

- Unit-Tests: Prüfen einzelne Funktionen oder Endpunkte.

- Integrationstests: Testen Zusammenspiel mit anderen Systemen.

- Lasttests: Simulieren viele gleichzeitige Anfragen.

- Sicherheitstests: Suchen nach Schwachstellen (z. B. SQL-Injection).

Tools wie Postman, RestAssured, JUnit oder Swagger helfen bei der Durchführung. Wichtig ist auch die Einbindung in CI/CD-Pipelines für automatisierte Tests

Was bedeutet „Rate Limiting“ bei APIs?

Rate Limiting begrenzt die Anzahl von API-Anfragen pro Zeitspanne – z. B. 1000 Anfragen pro Stunde. Das schützt Serverressourcen, verhindert Missbrauch und sorgt für faire Nutzung.

Typische Methoden:

- Fixed Window: Feste Anzahl pro Zeitfenster

- Sliding Window: Dynamische Berechnung über gleitendes Zeitfenster.

- Token Bucket: Anfragen benötigen Token, die sich über Zeit auffüllen.

- Leaky Bucket: Gleichmäßige Verarbeitung zur Vermeidung von Lastspitzen.

Bei Überschreitung erhält der Client meist den Statuscode: 429

Fazit

APIs sind ein unverzichtbares Werkzeug im B2B-Bereich, das Unternehmen dabei hilft, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden. Die Entwicklung von B2B-APIs kann komplexe Herausforderungen mit sich bringen, wie die Integration mit Legacy-Systemen und die Einhaltung branchenspezifischer Standards. Mit der jahrelangen Erfahrung kann X-Works dich bestens beraten und die beste Schnittstellen-Lösung für dich entwickeln.